斯坦福大学行为设计实验室(Persuasive Technology Lab)创始人福格教授(BJ Fogg),是“行为设计学”鼻祖,他深入研究人类行为20多年,提出过一个著名的行为设计模型,叫做——

B=MAP(B=M×A×P)。

人类每一行为(Behavior)的发生,都涉及三个要素:动机-能力-提示(Motivation-Ability-Prompt)。

动机是做出行为的内在驱动力,内心想做某件事;能力是执行行为的难易程度,包括体力、脑力、精力等要素与时间、金钱等资源,如时间、费用不足或技能水平欠缺那么也无法产生行动;提示则是触发行动的关键信号,是行为发生的最后一步必要条件。

一个人要做成某件事,不光得内心有欲望想做,个人有实力做成,还得有环境提示推动他去做。动力、能力、推力,三要素共同影响共同作用,行为才会发生[1]。

长期以来,我们认为要想改变人的行为,重点在于影响人的内心世界,改变一个人的态度、动机。但是,正如俗语“江山易改,本性难移”所说,改造一个人的本性和认知很难,而改变环境因素则相对容易,诉诸外部环境比诉诸内在动机更有机会改变人的行为。

而且我们必须意识到,一个人并不是有动机做某件事,就会有实际的行为产生。就像很多人都有一些善良美好的愿望,比如多读书、不熬夜、管住嘴、多喝水、坚持锻炼身体、每天学英语背单词、多给爸妈打电话之类,我们并不缺乏做这些事的动机,也有能力做到,但为什么我们常常没有做呢?

关键在于没有好的环境信号不断提醒我们去做。缺乏有效提示,即便动机和能力充足,行为也不会发生。

更何况美国心理学家威廉·詹姆斯说过:我们99%的活动都是纯粹自发式的活动,并不涉及有意识的态度和动机。就像很多人看电影前习惯买桶爆米花,但他平时也不吃爆米花,这就是纯粹靠环境因素激发的行为。因此,在MAP这个行为三要素之中,P相较于M、A就更加重要,它才是行为发生的决定性因素。

福格行为模型一开始写做B=MAT(B=M+A+T)。

福格对这个公式所做的调整,一是将加法改为乘法,强调三要素缺一不可,当任何一项为“0”时行为都无法产生。

二是将“T”改成“P”,福格认为“Trigger”(扳机)一词偏向机械化的触发动作,而且可能会被误解为与“动机”相关,而“Prompt”实际上是独立于动机的外部信号,改名可避免混淆。

其实我觉得“T”比“P”更加形象,不过“P”确实更全面地描述了行为发生的信号机制。“提示”可以是内在状态,比如饥饿感,当一个人的肚子咕咕叫时会推动他产生进食行为;但“提示”更主要是指外部因素,更强调通过环境中的显性信号和场景适配性,主动引导行为产生。

就像一个人想要多读书,你不能只在心里告诉自己“读书学习多么重要”,每天喊口号“我要多读书”,光强化动机是不够的,还要有具体行动比如“每天读1页书”(降低能力要求),或者把书放在自己手边显眼的位置(用可见性环境信号强化提示)。

但更重要的是为读书设定一个具象场景,比如“我要每天在上下班的地铁上读45分钟书”或者“每晚睡前躺床上看书1小时”。有了场景,读书这个行为就能融入到每天的日程中自然发生,并变成一个固定的生活习惯。

在这些场景中,一方面我们用上下班、地铁、睡前、床上这些具体时间、地点去匹配读书行为,用时机触发自己行动起来;然后把要看的书放在床头柜上、通勤背包里,打造可见性信号。

另一方面是将读书这个新行为与现有行为(通勤、睡觉)绑定在一起,用已有行为习惯来绑定新行为;这一做法实际上是将新行为嵌入既定生活流程,将“洗澡-上床睡觉”变成了“洗澡-上床读书-睡觉”,从而形成了习惯锚定。

这其中,时机、场所、流程都是我们所强调的场景变量。可以说,提示的实质就是场景设计,通过可见环境信号、时机场所匹配、锚定现有行为习惯(重新设计流程、创造行为仪式),引导并推动行为发生。

福格行为模型,将复杂的行为科学简化为可操作的公式,提示作为行为触发的“最后一公里”,是行为设计中常被忽略但至关重要的一环,用好场景提示,可以帮助品牌实现从“知道”到“做到”的跨越。场景营销,就是要营造有利的环境因素,用环境信号来提示消费者购买、使用品牌。

1

场景即指令

先来看一组品牌广告语和推广主题——

春节回家金六福

过年回家,带上洽洽

周末不忙,去趟衡阳

这么近,那么美,周末到河北

今天从雀巢咖啡开始

在家吃火锅,就找锅圈

旅行带上康恩贝肠炎宁

旅行之前,逛名创优品

困了累了喝红牛

没事就吃溜溜梅

酒前酒后喝名仁

吃香喝辣冰梅见

吃完喝完嚼益达

餐后嚼两粒(益达)

家有宝贝,就吃西贝

爱她,就请她吃哈根达斯

贵宾到河南,就喝小封坛

……

这些文案有几个共同点——

第一,构建消费场景。

将品牌自然嵌入消费者生活,在具体生活场景中找到品牌的位置,成为消费者日常性的生活任务。

第二,下达行为指令。

通过时机、场所、对象关系等场景变量进行提示,促使消费者行动。

第三,实现品牌绑定。

这些文案中多数带有品牌名,将品牌与具体的场景绑定在一起,与明确的行为关联在一起。

通过这些文案,消费者不仅可以在场景中感知产品价值、接纳品牌存在,而且场景直接提醒消费者进行购买、使用。场景不仅起到教育用户的作用,而且有着引导消费的效果。所以说,场景就是消费提示,场景就是行为指令。

场景中的6大变量:时机、场所、情绪、关系、流程、仪式,都是驱使消费者行动起来的提示器。这其中,时机和场所是行为预设,是最为可见的环境信号;情绪和关系既是行为规范,也是行为产生的高效催化剂;流程和仪式则是行为锚定和习惯养成。

时机+场所+情绪+关系+流程+仪式=场景提示。

首先,时机和场所帮助消费者预设决策,提醒他们到了什么时间、什么地点,就该做什么事、买什么东西。这省去了消费者在决策过程中的反复考量和犹豫不决,只需跟着环境信号提示展开行动即可。

比如旅游,大家不知道周末去哪玩的时候,这时候有人告诉你“周末不忙,去趟衡阳”、“这么近,那么美,周末到河北”,这就向消费者发出了最直接的行动号召,并且抓住了周末短途出游蓬勃发展的新趋势。

(2024年11月20日,拍摄于广州南站)

其实很多地方的文旅口号都不错,比如老家河南、好客山东、晋善晋美,体现了当地独特的历史底蕴和人文内涵。我在网上看了这些地方的美景、美食也默默种了草,将它们收藏进了我的脑海,准备等下次有空就去打卡,结果这个“下次有空”可能一等就是好几年,并没有产生实际行动。网上各种景点和攻略看得人眼花缭乱,不如趁着周五下班油门一踩、车票一买,立刻出发。

类似的主题如 “旅游之前,先上马蜂窝”“旅行之前,逛名创优品”“旅行带上康恩贝肠炎宁”则是将时机和场所结合起来,共同推动消费者行动。时机和场所是自然而然、不刻意的环境预设,它能让行为的发生顺理成章,自然形成习惯。

其次,人是社会性动物,人的行为总是受到社会关系的规范。“到什么山唱什么歌,见什么人说什么话”是地理意义上的场所,更是社会意义上的场合。正因为不同社交场合下的社会关系不同,因而有着不同的行为规范。

前文提到的“爱她,就请她吃哈根达斯”“家有宝贝,就吃西贝”“贵宾到河南,就喝小封坛”这些口号,本身就包含着不同的社会关系。为了体现对恋人、客人、家人的爱、尊重与责任,因而我们就要在行动上有所表示。

(2024年10月10日,拍摄于郑州东站)

(2024年11月27日,拍摄于郑州新郑机场)

这些社会关系中,还蕴含有不同的情绪和情感,对行为也是一种强烈的催发。多年前黄金酒的广告创意,就是用一群老头儿炫耀儿子送的酒的方式,来传播“送长辈,黄金酒”,送酒这一行为,在这个场景下变成了父亲的面子、儿子的孝心。

社会关系通过情绪表达刺激并奖励消费者行为。关于情绪对行为的影响,后文再具体展开。

最后,要推动消费者行动,还可以将品牌使用行为与消费者生活中的某个习惯性动作相绑定,从而将品牌变成固定流程中的一部分。比如“吃完喝完嚼益达”,这是最直接的提示,也是在帮助消费者培养习惯。

而且品牌还可以在行为锚定中加入对消费频次和数量的提醒,从而帮助消费者养成固定的购买节奏,形成持续复购习惯,比如益达的“餐后嚼两粒”。

品牌使用与既有行为动作的绑定是流程再造,而且这种关联还能创造仪式感,比如舒肤佳持续传播的春节主题“洗手,吃饭”,就是将这两个普普通通的饭前动作,变成了表达游子与家人情感的一种消费仪式感,在吃饭场景中植入了品牌,植入了情感。另外如“酒前酒后喝名仁”“吃香喝辣冰梅见”也是在试图打造餐桌酒桌上的仪式感。

场景提示消费、下达指令,这种指令除了出现在广告语和推广主题中,还有一种趋势是越来越多的品牌、产品开始采用场景化命名。

如新式酒饮品牌“十点一刻”,其主打产品是无糖气泡酒,产品包装上最突出的特征就是印有大大的“22:15”,提醒消费者饮酒时机。

台湾还有一个茶包式奶茶品牌叫做“三点一刻”,一看就知道它主打下午茶场景。

当然,我们不要忘记类似的案例,还有日本麒麟饮料在1986年推出的经典瓶装红茶饮料品牌“午后红茶”,和精品咖啡品牌“三顿半”。

使用场景来命名产品的就更多了。比如新锐个护品牌“Rever乐若”,有两款沐浴啫喱分别叫做清晨七点半、晚安十点半,这样的命名方式让人一看就知道产品在何时使用。

乐若还与新西兰膳食营养补充剂品牌Athletic Greens(简称AG1)联合打造了一个产品系列“早摇晚泡”,早上在水杯里加一勺AG1小绿粉摇匀饮下,晚上用乐若草本足浴球泡一次脚,这就是乐若所倡导的自在悦己的新生代养生生活方式,也是它希望年轻人养成的生活习惯。

身体护理品牌“安的玫瑰庄园”曾经推出过一个“TIME SERIES”时间系列的家居香氛产品,旗下产品分别叫做“07:35”早安播报、“15:35”重新加载、“21:09”谈谈情说说爱、“23:55”晚安,产品包装也以时间作为核心设计元素。

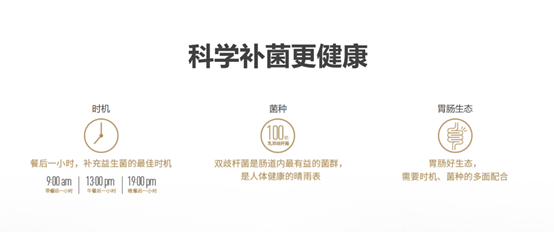

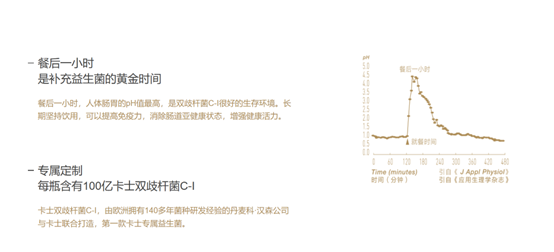

卡士旗下有一款酸奶产品叫做“餐后一小时”,它的购买理由是“餐后一小时,是补充益生菌的黄金时间”,因为这时人体肠胃的PH值达到最高,是双歧杆菌C-I很好的生存环境,因此卡士诉求早餐、午餐、晚餐后一小时,都要喝“餐后一小时”。

类似的命名逻辑,还有河南一井二家食品公司旗下的山楂棒产品“饭后山楂”;幸福一佳有两款袋泡茶,分别叫做“熬夜茶”、“烟后茶”,推广语则分别为“熬夜保康,呵护健康”“烟后清咽,烟民必备”。

(2025年3月30日,拍摄于华中科技大学教工超市)

名字本身就是场景,名字本身就是在下达行为指令。下达指令、绑定品牌、养成习惯,这就是场景的又一重要价值。

2

模仿即传播

场景在传播中的应用,除了场景式广告语、场景化命名,还有场景化种草与内容话题。

“种草”最开始只是一句网络流行语,是指人们对某种商品产生了强烈的拥有欲或购买欲,如今种草已经成为品牌营销中的一个标配环节。

种草不同于认知教育。认知教育是宣传产品功能卖点、品质等,主要对已有购买意向的消费者起作用。而种草面向的则是一群没有明确购买目标的消费者,他们只是在网上闲逛,随意浏览,碰到有趣的内容会驻足片刻。

因此种草要做的,首要在于设置场景。关联目标消费者的日常生活,吸引其注意力。场景是生活方式切片,品牌内容首先要谈论消费者生活相关,而不是谈论产品如何如何,才能让消费者感兴趣,让他们在“内容冲浪”中停下来多看你一眼。

抓住用户兴趣后,还要通过恰当的场景,让消费者看到产品能在他们生活中做些什么,在场景中展示产品价值,并放大消费者在该场景中的问题与痛点,从而激发他们想要拥有产品的欲望。

前段时间(2025年初),章小蕙带火了一个产品“熬夜油”——来自英国新晋护肤品牌Sarah Chapman的夜间修复焕肤精华油。很多人说它能拯救熬夜肌,不管你熬夜到多晚,只要睡前抹上几滴,醒来后就能焕发光彩,远离肌肤暗沉发黄、发干、垮脸、黑眼圈等问题。

“熬夜油”这三个字,按我们现在的说法就是一个产品的种草名,它为这款产品精准锁定了一个使用场景,将产品种在了消费者日常生活中。对于那些经常熬夜或加班的人来说,这三个字就特别有打动力,瞬间种草成功。目前,这款产品的推广主题就叫做“装在瓶子里的8小时睡眠”。

种草场景的设置,不仅是为了宣传功能卖点,展示用户痛点,只关注产品的物理功能层面。更重要是,场景是消费者生活中细微、真实、生动的存在,通过场景我们能更好地想见消费者在此时此刻的感受和情绪状态,而且很多特定场景都带有强烈的情感色彩,这对于消费者行为来说是极有效的催化剂。

2023年春节,兰蔻打造了一个热点话题“国泰民安妆”,意思是央视春晚节目中女明星们和主持人端庄大气、雍容华贵的妆容,寓意一年来的繁荣和安康。

众所周知,每年的春节晚会及春晚明星表现是一个巨大的舆论场。在春节热点、明星同款、国民情绪这一威力环境和关键人物的加持下,很多人想要尝试“国泰民安妆”,而要DIY这个妆容,那就要购买兰蔻196产品。产品种草因此变得自然而然、合情合理,实现了高效转化。

“国泰民安妆”这五个字,首先隐含了一个场景,那就是这个妆容非常适合春节这个讲究喜庆和大气隆重的场合;而且它还代着一种民族自信与骄傲的社会情绪,寓意对美好生活的期待,这种大众情绪激发了消费者的尝试兴趣。

兰蔻借助“国泰民安妆”,再配合“扛住央妈的镜头色”等其他微博话题,帮助自己抓住了社会热点,引发了社会流行。

再如2023年夏天流行的“多巴胺穿搭”和秋冬流行的“美拉德风”。和“国泰民安妆”一样,这两个种草话题中并未出现有关场景的字眼,话题本身更多是在表达一种情绪。但话题背后实际上明确关联了场景,营造了一种场景中的氛围感,这就对用户产生了极强的打动力。

《福格行为模型》一书中提到,行为设计本质上是情绪设计。任何事物,只要能带来积极的情绪、创造即时愉悦感,那它就能强化人的行为。

《场景变量》中,我也分析过场景与情绪的关系,场景激发情绪,情绪点燃行为。而且情绪提供的持续正反馈,能将行为固化成习惯。对我们每个人来说,要想养成好习惯,就要想办法为自己建立一个情绪奖励系统。

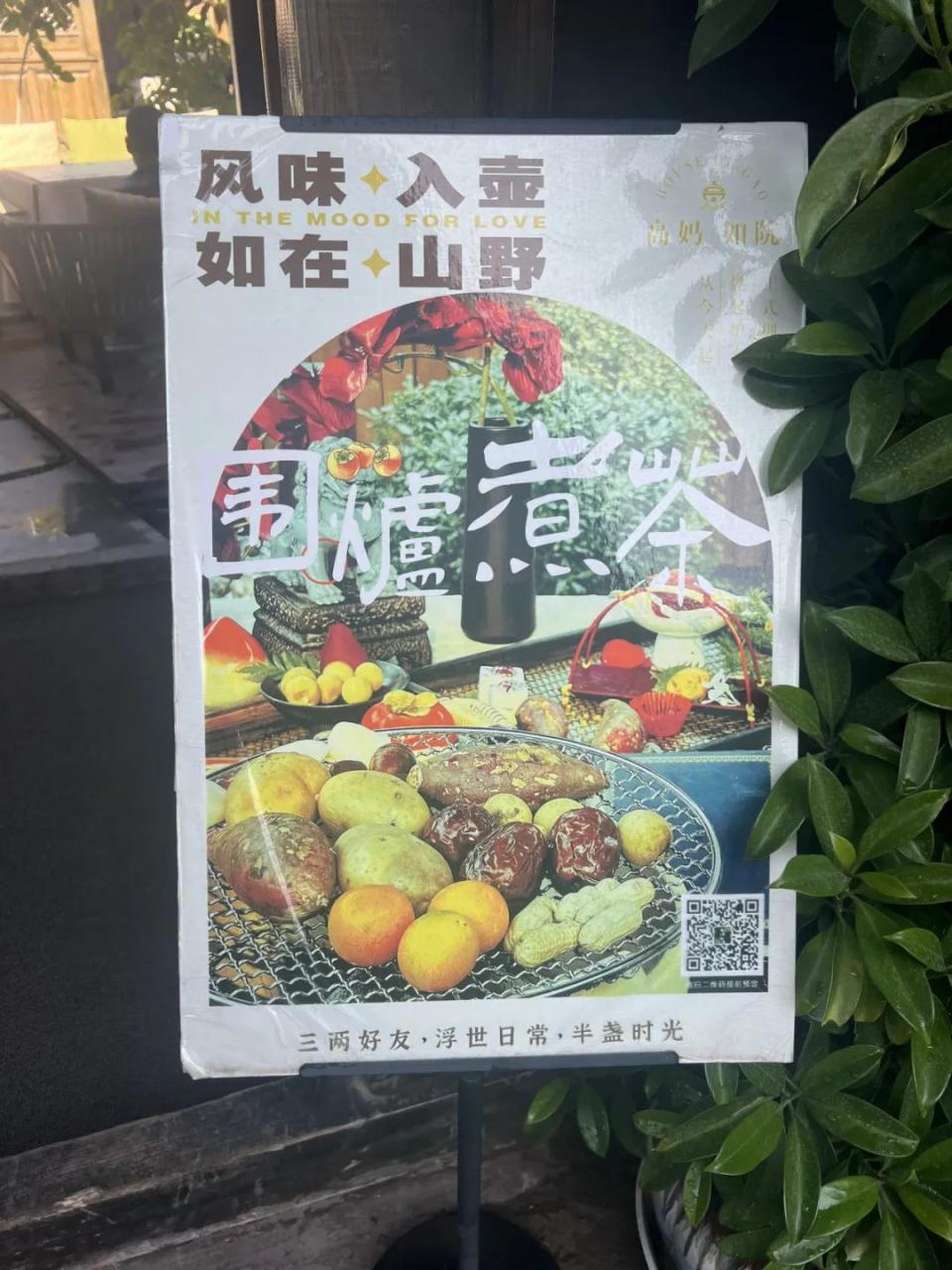

2021年圣诞节,“热红酒”被捧上网红C位;2022年秋冬,“围炉煮茶”接力成为网络顶流。

这两个种草话题的走红,在于紧扣场景给人提供了冬日暖心安抚的情绪价值,或成为烘托圣诞气氛的“节日快乐水”,或满足人们城市精神出逃、偷得浮生半日闲的社交需求,提供精致社交氛围感。

如今,煮茶煮红酒已经成为一种享受生活、享受和朋友们在一起的慢时光的代表。每年一到秋冬,线上平台就会大量出现相关内容,网友们纷纷表示“又到了和朋友们一起围炉煮红酒的季节”;

线下不少民宿、茶馆、餐厅也会推出煮红酒的服务,借此招揽顾客;而且不少超市、便利店的红酒区,还会放上热红酒料包进行搭配售卖,吸引顾客尝试。

(2023年12月15日,拍摄于四川建昌)

(图2拍摄于四川成都,2025年3月21日)

对于品牌营销来说,那么我们就要去思考,如果要推广一个红酒品牌,到底是宣传红酒浪漫、优雅、高品味,还是宣传和朋友们一起围炉煮红酒,哪个更能推动红酒销售,推动消费行为产生呢?

答案不言而喻。所以关于种草话题我最后要说的是,其本质还是借助具象场景,向消费者下达行为指令,提示消费者马上行动,引发群起而效仿的传播效果。

法国心理学家、统计学家、犯罪学家,19世纪法国社会学三大创始人之一的塔尔德说过一句经典名言:“模仿即传播”。

他认为模仿是社会生活的灵魂,人类社会就是由个体互相模仿才形成的群体而组成,各种观念、习俗、语言等文化现象的传播与交流亦由模仿所导致。人与人之间的关系也主要是模仿的关系,正如社会评论家埃里克·霍弗所说:“如果人们可以自由选择自己喜欢做的事情,他们通常会相互模仿。”模仿是最基本的社会现象,也是社会行为的最终元素[2]。

塔尔德的观点解释了品牌传播的终极使命,或者说阐明了品牌、广告如何对消费者起作用的原理。企业做传播,最终目的不是为了向消费者传递产品信息,告知产品功能、品质、销量、地位,而是为了让消费者模仿广告中的生活方式、消费观念和消费行为,形成群起而购买、使用品牌的社会扩散现象。

要推动消费者形成模仿,那么在品牌传播中就要植入行为指令,用专业名词来表达的话,那就是植入“模因”。

“模因”(meme)这一概念,由英国生物学家理查德·道金斯(Richard Dawkins)提出[3],其词源系从希腊词“mimeme“(模仿)中截取,并仿造“gene”(基因)一词的结构和发音而设。

正如基因是通过遗传的方式在生命中进行复制和变异,模因是通过心际模仿的方式在社会文化中进行传递和演化。

道金斯将模因定义为文化传播的基本单位。每天在各大社交媒体上,我们都见证着大量模因的出现。模因可以是一段旋律、一段舞蹈、一个段子、一句广告词、一个故事、一个表情包、一张搞笑图、一种服装样式或造型、一种生活技巧与习惯,任何东西只要是以模仿的形式从一个人传递到另一个人,那它就是模因。所以“meme”这个词,就像是从一个“me”到另一个“me”的传递。

抛开学术上对模因的定义,我对模因的理解就是模仿的动因、传播中的可复制因子。通俗来说,模因就是“梗”。“梗”这个词来自天津方言,是一个曲艺名词,具体来说是对“哏”字的讹传,意指滑稽有趣的言语或动作,可理解为相声小品中常说的包袱、桥段、笑点。

当一个“梗”出现,引发大众的评论热议、传播复制、模仿恶搞,大家一起来参与“玩梗”,这时信息传播的目标就完成了,一个新的流行文化现象诞生了。

品牌传播的关键,就在于如何在传播中造梗,形成全民玩梗现象;如何植入模因,创造大规模社会模仿。模因-模仿,这就是品牌传播的双模驱动,模因的质量,决定着传播的质量。

尤其是在内容种草中,必须注入这种可复制因子,通过达人和生活方式示范,形成人传人的复制,如国泰民安妆、白开水妆、露营、飞盘、多巴胺穿搭、美拉德风、丁达尔穿搭、围炉煮茶、热红酒、20分钟公园效应等社交媒体上的热点词汇和种草现象,其实都是模因。

另一英国心理学家苏珊·布莱克摩尔(Susan Blackmore)在其著作《模因机器》中,将模因定义为“储存在大脑中,通过模仿传播的行为指令”[4]。正因为模因是行为指令,所以才方便在人群中进行大规模复制。

2020年9月22日秋分这天,有网友晒出聊天记录,男朋友给她发了一个红包,并附言“请喝秋天的第一杯奶茶”,随后“秋天的第一杯奶茶”迅速在网上引发模仿和传播,并且此后每一年的热度都在持续攀升,如今“秋一杯”已经成了奶茶业的“双十一”,只不过这个日子改成了立秋这一天。

在这个话题中,有明确限定的场景,有突出的情绪价值。第一杯奶茶,是入秋氛围感,是自我宠爱,是表达爱意和浪漫的方式。

尤为重要的是“秋一杯”是用时机提示直接下达了行为指令,立秋这一天必须安排上,更重要的是它用时机提示直接下达了行为指令,立秋这一天必须喝上,甚至不少人在这一天会通过请喝奶茶或发红包的方式来表达对恋人和亲朋好友的爱意——“我不允许你没有喝上秋天的第一杯”。

我们来看一看2023年8月8日立秋这一天,“秋一杯”的数据表现——

茶百道单日营业额1亿元

瑞幸当日销量突破739万杯

蜜雪冰城单日销量1200万杯

喜茶单店单日最高销量4500杯

奈雪的茶门店销量增长400-500%,部分门店环比增长800%

美团外卖当日累计卖出4000万杯,参与奶茶门店共计15万家

微博热搜阅读量4.3亿

抖音话题播放量107.5亿

小红书分享笔记20万+

显而易见,“秋一杯”就是模因,是用立秋进行提示的行为指令。这个指令推动了产品销售,推动了众所模仿的社会流行现象。场景中的各种变量是驱动消费者购买的强大助推力,场景提示是否适时出现,决定消费者是否行动,决定品牌传播是否成功。

3

行动即习惯

场景的价值还不光是下达指令,推动行动产生,因为场景常在于消费者生活中,所以它能将产品使用在消费者日常生活中固定下来,培养消费者形成习惯,长期复购。持续的行动是习惯养成。

为了健康和好身体,我也曾买过很多产品放在家里,比如坚果、维生素、益生菌、鱼油、蛋白粉、大麦若叶青汁等。但最后的结果常常是刚买来时,趁着那股热乎劲儿吃了几天,然后各种事一忙起来就给忘了,等我在厨柜里、冰箱里、办公室抽屉里再发现它的时候,已经过期了。

还有,因为长期伏案写作,我早就染上了腰肌劳损和肩周炎的毛病,腰背颈肩常感肌肉僵硬、酸痛。我曾在keep上筛选了一些康复操课程,跟练了数次以后,发现像臀桥、超人式、死虫式、平板支撑、猫式伸展、招财猫、靠墙划臂等动作对缓解肩颈不适、改善腰背疼痛有着很好的效果。但这些课程我同样没有做到天天练习,常常是时断时续的状态。

自我剖析一番的话,首先我有着强烈的动机来保持健康,尤其是缓解身体症状,这一点毫无疑问。其次,我也有足够的能力来做这些事,从金钱上来说上述产品我都买得起,并非什么名贵补品,而且食用操作也不复杂;从时间上来说健身操也无非是每天抽出半小时去练,所需器材和设备不过一张瑜伽垫而已。但我为什么没有养成习惯,坚持去吃去练呢?

我想关键就在于缺乏提示,我没有为这些事匹配一个明确具体的场景,将其在我的日常生活中固定下来。这再次说明了光有动机和能力,没有场景提示,行为就不够稳固,不可持续。

就拿坚果来说吧。坚果是健康食品,这个认知其实深入人心,每年的《居民膳食指南》中它都会出现。坚果市场也存在已久,很多人会买,很多人都知道坚果的好处,但是就跟我一样,很多人不会每天坚持吃,经常忘记吃。毕竟大家生活中都那么多事,不是每天都能想得起这个不起眼的小东西。

为什么“每日坚果”近年来突然崛起,造造了一个规模数百亿的零食新市场。它的关键创新不是找到了新的坚果品种,发明了新的技术让坚果更好吃,而是用每日一袋的便捷设计,和“每日”这一消费提示,提醒消费者每天都要吃,并养成天天吃的好习惯

(所以今天市面上还出现了很多“每日”系列品牌,比如每日黑巧、每日鲜语、每日优鲜、味全每日C等,这也是一种场景化命名)。

对于每日坚果品牌来说,如果只是单纯宣传坚果有益健康,或者一味强调个头大、原生态的产品品质,这或许能强化人们吃坚果的动机,但人们还是会很容易忘记吃。

所以我一直觉得像洽洽小黄袋这样的品牌,真正应该宣传的不是什么“掌握关键保鲜技术”,而是“洽洽小黄袋,早餐加一袋”,把小黄袋变成一日三餐的标准搭配,以及强化小黄袋与各种场景的绑定,比如“为了下一代,放学加一袋”“早起加一袋,活力全天在”“刷题加一袋,灵感滚滚来”“办公加一袋,专注不懈怠”等等,如此它才能持续提醒消费者在各种场景中去吃,粘住用户,凝聚习惯,成为人们生活的一部分。

忠诚度管理,一直都是品牌营销的重要组成部分。对企业来说,留住一个老顾客的价值远远大于获取一个新顾客,尤其是在获客成本越来越高的今天,顾客留存和复购决定企业营销的成败。

而且老客留存的难度要小于重新获客。因为一个人在第一次购买某个品牌时,常常会细思慢想,反复权衡各个品牌,对比不同产品参数和指标等,决策成功较高;而一旦他养成了复购习惯,消费者就不需要再做决策了,只需基于过往购物经历和惯性进行复购即可,营销难度大大降低。

长期以来,为提升顾客忠诚度,我们努力的方向主要有两个:一是强化品牌认同,通过情感营销、价值观营销等让消费者对品牌产生喜爱和共鸣。二是建立利益绑定,通过积分、会员制度、预存返利等手段刺激消费者进行复购,提高其转换到其他品牌的成本。

但这两条做法都有不少问题和难度。比如品牌认同,让消费者爱上一个品牌是很难的,需要构建强大的品牌势能,它要求企业以价值观为驱动,有出色的讲故事能力,精于文化输出和IP打造,而且要持续不断地进行产品创新,建立技术壁垒,赢得忠粉的仰望和热爱。

绝大多数品牌都很难做到这一点。再说了,今天的消费者连爱一个人都不愿意,他会爱上你的品牌?

而利益型忠诚实际上是变相促销,它增加了企业的成本,而且很多用户并没有因此而提高活跃度,企业付出的只是沉没成本。

就像手机卡、信用卡等产品提供积分以吸引用户,包括航空公司的里程累积也是一样,数据显示,仅约15%-30%的积分会被实际兑换,多数积分都因为用户遗忘、过期而失效,或因价值感过低而放弃兑换。积分没有显著增强用户粘性,反而成了企业的一笔债务。如果没有定期清零、过期的制度设计,假如全部用户一起兑换积分,甚至可能导致企业破产。

要提升顾客忠诚度,我们需要从本质入手,那就是促进用户养成习惯,把品牌变成消费者日常生活流程的一部分。像上文提到的“秋天的第一杯奶茶”,还有“下午三点喝奶茶”,肯德基疯狂星期四、三得利“逢三得利”,其目的都不只是促销,更是促使用户养成习惯。

对一个人来说,要养成好的行为习惯,就要把它插入到生活中的合适位置,用场景变量,反复提示自己。比如珀莱雅大获成功的“早C晚A”,还有瑞幸宣传的“早上咖啡下午茶”目的都是如此。消费者根本不需要了解那么多护肤成分,只需记住早上用C、晚上用A即可,像我一个大直男,现在就养成了早C晚A的习惯。

这篇文章中,我多次提到了“习惯”一词,对个人来说,养成好习惯受益终身;对企业来说,如果能够培养起消费者的复购习惯,就能收获顾客终身价值。

场景,就是在帮助大脑建立起一个自动巡航系统,指挥消费者在下意识之中一次又一次自动完成购买,不假思索,无须考虑。场景塑造行为,既下达指令,让消费者立刻买,又养成习惯,让消费者持续买。

本文开头提到的福格教授,在美国又被称为“百万富翁制造机”,因为他带的很多行为设计学博士,都创业成功当上了百万富翁。行为设计学其实是一个非常实用的学科,与行为塑造、习惯养成密切相关的场景营销,对于企业来说同样充满了宝藏。

参考资料

[1] B.J.福格《福格行为模型》,天津科学技术出版社,2021-10;

[2] 加布里埃尔·塔尔德 《模仿律》,中信出版集团,2020-01;

[3] 理查德·道金斯 《自私的基因:40周年增订版》,中信出版社,2018-11;

[4] 苏珊·布莱克摩尔《模因机器》,机械工业出版社,2022-03。

来源:空手