推荐理由

在石器到蒸汽机、内燃机与电力等技术的发展脉络中,我们不难发现海德格尔提到的技术“集置”从未缺席过人类的生产与生活实践。这里的“集置”之意在于:当我们发明与使用技术时,技术也在“规定”着我们的生活与思考方式。最为显著的影响莫过于:在长久地使用技术与机器后,我们对技术的“工具主义”看法与对“人类中心主义”的秉持。

随着计算机与人工智能的出现,让人们不得不去思考:当机器从工具“升格”为传播者时是否会打破惯常的人机关系,即对“人类中心主义”的挑战。虽然,我们还未进入到强人工智能时代,但是透过现有的“人-机”交互,乃至于“人-机”传播实践,是否可以启发我们重新思考“人”的定义,思索当传播走出“人-人”,进入“人-机”领域时,此种外延是否又会扩充“传播”的内涵?

本书系新闻传播领域计算机中介传播和人机传播课程以及智能媒体相关课程对应的教材,系统的介绍了“计算机中介传播”与“人机交互(传播)”的相关实践与理论。教材好比一幅地图,我们阅读目的绝非是按图索骥,而是在阅读的过程中,以自己的“智识”为比例尺,去度量研究这块熟悉却又陌生的土地。

作者介绍

牟怡,上海交通大学特别研究员,媒体与设计学院传播学副教授,担任国际学术期刊Artificial Intelligence Research编委、十份国际学术期刊的邀请审稿人,曾获新闻与大众传播学会、美国传播学会、上海交大-国际传播学会国际新媒体论坛最佳论文奖等荣誉。长期致力于新媒体技术在社会各个领域的应用与效应的研究,著有《传播的进化:人工智能将如何重塑人类的交流》。

内容简介

本书分成三个部分。第一部分是对人机关系、哲学思辨、研究发展的系统综述。第二部分为计算机中介传播,将围绕相关主题展开,包括人际交流与关系、信息素养、数字鸿沟等,覆盖计算机中介传播的学术前沿话题。第三部分为人机传播,系计算机中介传播的自然延伸和发展,这部分完整介绍并讨论了人机传播领域的起源、概念、各个主题,以及相关的研究方法等。

第一部分为第一、二章作者在绪论中简单回顾了机器的历史,介绍了对技术工具论、技术决定论和反技术论。同时也指出本书讨论的各种现象与问题的基础:互联网技术的中外史。此章之后讨论的诸多问题,从本质上与互联网诞生之初的设定息息相关。随后,在回顾了传统传播定义与模式的基础上,介绍了计算机中介传播与人机传播的定义。计算机互联网技术使得传统的大众传播与人际传播之间的界限模糊,中介化概念顺应技术的发展而生。而随着人工智能技术的发展,智能机器使得机器与人类之间有意义的传播成为可能。

第二部分为第三至九章,作者简介了直接决定计算机中介传播机制的互联网特点:“去中心化”与“社交空间”。从用户角度分析,进而提出使用与满足理论提供了不同于传统媒介效应理论的思路。指出互联网为我们提供了一个适合培养社交关系的工具。线上互动产生的效果源自“临场感”的产生。对常见的社交媒体现象展开逐一讨论,讨论了社会资本和自我呈现等问题。探讨了数字时代新闻生产与消费的诸多问题:公民新闻是否会取代专业新闻生产?媒体内容的广播与窄播的二院对立是否依然成立?算法推荐是否会导致信息茧房?上述问题给传统媒介效果理论带来了挑战。

第三部分为第十至十六章,作者言明了“人际传播”领域的重要性,详细介绍了人类与聊天机器人/智能语言助手、实体机器人与社交机器人的传播实践,展开讨论了用户认知、态度与行为的相关研究,以及上述传播实践带来的社会影响。

最后总结了一系列与人工智能相关的伦理、法律法规问题。这些问题虽然尚无定论,但是会直接影响未来人工智能产业的发展,甚至是整个人类社会的发展方向。理解这些问题将有助于理解人类社会目前和未来将要面临的各种与技术相关的问题。

本书目录

第一章 人机关系的历史与哲学视角 003

第二章 从计算机中介传播到人机传播 017

第三章 互联网的特点和使用 035

第四章 数字时代的人际传播关系(一) 48

第五章 数字时代的人际传播关系(二) 60

第六章 数字时代的新闻 73

第七章 数字时代的娱乐与学习信息素养与数字鸿沟 86

第八章 信息素养与数字鸿沟新媒体广告与数字营销 100

第九章 新媒体广告与数字营销 114

第十章 人机传播的基本假设与相关理论 131

第十一章 机器生成内容及效应 144

第十二章 聊天助手的使用及效应 158

第十三章 实体机器人的使用及效用 172

第十四章 社交媒体上的社交机器人 188

第十五章 机器人的社交线索 200

第十六章 人工智能相关伦理与法律法规 217

参考文献 230

阅读感悟

1.在经验中“自然”生长的学术概念

乍看之下,媒介化可供性、可见性、具身性、物质性与媒介本体论等概念“新锐”,既抽象又玄妙,总之是令人一头雾水。若我们对于当下的传播实践的认识仍停留于莱文森的媒介“厮杀”阶段,那么无法理解上述概念也实属正常。

以可供性为例,其实对于可供性的认识早已有之,只是当时对于可供性的表达是以另一种话语:即某一具体媒介自身的局限性,如报纸、广播、电视的版面、波段、时长总有限制;报纸适合严肃阅读、广播适合陪伴、电视则是更适合娱乐;报纸带有精英属性、广播电视则附有大众属性等。不同的传播形态自有优势,又有劣势,然而当网络技术迅速发展并普及后,我们发现网络可集“众媒之长”,简直就是别人家的孩子。于是乎,大家便一个猛子扎进以网络技术为基础的“传播研究”中。此间就提出了一个常常被讨论的话题:新近的传播形态会取代之前的传播形态吗?其中最为典型的便是“纸媒的生死”。

随着传播形态、传播实践与相关认识的不断丰富,传播研究的体系也在不断扩展。在扩展的过程中,零碎的知识总归会收拢在一起,被串联起来后形成的抽象概念就像是军训时的哨声,只要一响,即便是躺到在地的各式经验也会立马集合。可供性便生长于根植工业时代传播认识中的新媒体时代传播实践中,可供性等概念的提出源于旧经验与新实践的不匹配。

没有过时的认识,只有还未形成体系或进入已有体系的认识,不同于物理学此类的自然科学,就目前而言目,或许是因为自然科学的研究对象过于丰富,所以霍金没有找到“万物理论”,爱因斯坦没有找到“万能公式”。然而人文社科却有可能形成一个较为统一的知识体系,因为我们的研究对象十分稳定:人类行为及其行为影响。如此看,“人-机传播”问题极有可能成为传播学的认识领域之一,或许这个领域有点新——目前我们还停留在“人-机交互”的实践中,然而从“具体传播形态的局限”到“媒介化社会的可供性”这一认识变化启示我们应时刻关注当下,今天的“肥料”堆足了,过段时间就有可能长出一个“新果子”。

2.何为Ta者、何以Ta者

斯宾格勒在《人与技术》阐明了人类技术的“生物属性”,从而得出“人无技术无以立”的结论。显然,人尤其是现代人无法离开技术,如此我们只能选择去探讨拥抱技术的可能,即在人工智能技术的持续发展中,是否会出现真正的强人工智能,出现类似于“人-人”传播的“人-机”传播。

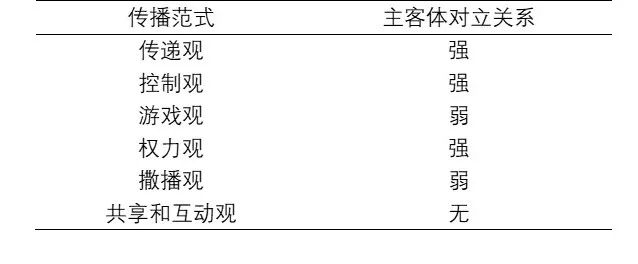

虽然传统意义上的“交流”完全以人类为中心,仅把技术作为媒介看待,但是随着人工智能技术的兴起,越来越多的学者认为交流的主体不应局限于人类,虽然历经多年发展形成的——传播的传递观、控制观、游戏观、权力观、撒播观与互动观——六类传播范式是以人类为中心建构的传播研究取向与进路,但可将人类中心主义的传播范式化约为主体与客体的关系,从而进一步分析“人-机”关系。

传播范式中的主客体对立关系

回看六类传播范式传递观、控制观与权力观主客体对立关系强,但拥有明显的受者——传播中存在与之对应的客体,客体是传播中并不可少的“他者”,即承认了“他者”的主体性。游戏观、撒播观以及共享和互动观,主客体对立关系弱,传播中的受者却较为模糊,即不存在与主体对应的明确的、具体的“客体”。主客体对立关系强者相对应的对传播的定义或要求更为严苛,对立关系弱者则反之,换言之,主客体对立关系强者的传播规则严格,对立关系弱者则反之。在传播范式中的主客体对立关系中隐含了分析人工智能成为“主体”或“他者”的两种分析路径:其一,严苛的“他者”;其二,宽松的规则。

(1)严苛的“他者”

在“强对立关系”的传播过程中必然存在受者,即他者接收、处理、反馈或再传播传者传播的内容,这便对受者拥有独立意识、逻辑判断与内容组织能力提出要求,显然当前的人工智能技术并不能满足以上要求。目前人工智能研究进路主要分为两支:其一,以物理符号假设为基础符号主义。物理符号假设包括一个内置符号识别子系统、一个内置语法规范子系统以及一套用于规定输出的表达程式。

其二,以人工神经元网络技术为基础的联结主义。休谟认为人类感官接收刺激产生的感觉印象并不具备表征功能,当感觉印象的各个个例进入心智系统后被抽象与记忆,经过抽象形成的感觉观念具备表征功能。概言之,联结主义志在以数学方式模拟人类神经元网络运作方式,并通过不断训练以期得到合格输出[1]。

目前的人工智能技术虽然具备一定的逻辑判断与内容组织能力,但并不具备独立意识,如此便否定了人工智能的“他者”地位,人工智能技术就如同蒸汽与电力般会深刻影响人类的生产与生活方式,但其只是人类技术发展到较高阶段的技术。若要成为主体,则对技术提出更为严苛的要求[2]。

(2)宽松的规则

在“弱对立关系”的传播过程中对受者的个体要求并不高,“有耳听者”即可为“他者”,“弱对立关系”并不片面追求传播效果,而是追求传播得以达成的可能,即以尽可能地减少传播得以形成的条件。如此,在不追究独立意识的前提下,人工智能技术便可成为传播——即便是基于应用形式规则的“图灵机”以及无法理解语义规则的“中文屋”思想实验中的被试——(潜在的)对象[3][4]。此类人工智能技术在生活中已大量应用,手机中的智能助手,仓储运输中的智能机器人与自动驾驶汽车等,皆可接收外部指令,进行逻辑判断后,输出经尤其组织的内容或进行下一步的行动。

传播的传递观、控制观、权力观以及共享和互动观均在不同程度上强调着传播内容的重要性,在传播过程中重要的不是传者说了什么,而是受者是否“接受”了传者所传播的内容。相比之下,传播的游戏观与撒播观中并未强调传播的内容,它们强调的是传播行为本身,换言之,只要主体存在,便无所谓客体是否存在以及传播的内容为何。

此时如果倒转“人—机”关系中的“人类中心主义”,暂且将“机器(技术)”看作主体,无论是强调内容的范式还是不强调内容的范式,“机—人”交互已然成为现实,而且将改变“主仆思维”模式[5],例如,当你唤醒智能助手让其查询天气信息,当其给予你反馈时,一个有效的传播过程已经完成。当作为技术的人工智能开始处理、传递或反馈内容时,我们就不得不承认:在一定程度上,人工智能已经具备了主体地位。

如此又通过算法编织的人工智能,承载人工智能的终端引出了又一个可供传播学讨论的议题:物质性[6]。当我们对“物质性”进行讨论的时候,又不免回看人工智能在传播中是否具有主体地位,即人工智能是否可能成为Ta者?概言之,在计算机中介传播、人机交互之后,是否会真的出现以强人工智能技术为支持的人机传播,毕竟所谓的“人机传播”——人与机器的交互——早在18世纪末与19世纪初便以实现,马克思也阐释了他对“人机传播”的忧虑,即“异化”问题。

内容摘录

牛顿的“机械宇宙观”或“钟表宇宙观”曾在很长时间里影响了西方社会,人们陷入一种对技术、机器和纯秩序的漫长迷恋之中。整个宇宙被看作是一个复杂的机械系统,由遵循特定物理规律的物质粒子组成,并且可以通过数学加以详审细查。

——第一章 第7页

计算机中介传播指的是任何通过计算机技术或者在计算机技术的帮助下完成的人类传播行为。从广义上说,计算机中介传播包含了符合人类传播范畴的计算机使用的各个方面。人机传播就是人与机器之间的传播,也即人与机器之间进行的意义生产与传播。延伸传统的传播模式、人际传播指的是当交流一方变成机器后所进行的传播。

——第二章 第24、25页

但是,技术只是故事的一半。尽管炒作机器在一定程度上创造了我们的现实,但我们才是最后利用技术并以此为基础采取行动的人。人类的能动性决定了机器在分析并给出新建议选项时所使用的数据。

——第三章 第95页

很多情况下在线互动会带来非常积极的结果。但这是如何实现的呢?这与一个叫做“临场感”或者“电子临场感”的概念有关。简而言之,临场感是一种“非中介化的幻觉”。

——第四章 第51页

与传统线下场景不同的一点是,社交媒体上常常会出现“情景坍塌”的状况。例如,一位大学教授同时具有博士生导师、高中同学、幼时玩伴、学生家长、协会成员等不同身份,那他面对何种目标人群该发表何种言论,而这些言论又会如何反过来影响他人对他的印象?这是个有趣的问题。

——第五章 第71页