从事营销30多年,推广过很多营销概念。bC一体化是最难的,场景营销是比较简单的。

难在哪里呢?因为bC一体化,它不像一个文科概念。直到现在,很多传统营销人仍然不知道B、b、C指的是什么。

但是,我为什么这么下力气推广呢?因为我知道,这是营销的必然路径,即用户运营的必然路径,也是场景营销的必然路径。

01

用户在场景中

用户在哪里?用户在场景中。

大街上有人,那是路人,不是用户。大街上不乏发传单,街头拉人的商家,会招来路人的反感。

人只有在购买或消费时,才是商业意义上的用户。

这正是人与用户的不同。人在特定场景变成用户。用户,要么在购买场景,要么在消费场景。

有人进店了,当然是潜在用户。有人进餐饮了,当然是潜在用户。

场景营销的场景,如果没有特别说明,特指消费场景。

购买场景(终端,零售店)是不是场景?广义讲也是。一般我们会加一个定语,即购买场景。

购买场景当然有营销意义。比如华与华的超级符号,就是把终端和产品当作传播载体。比如以前商超的促销员(导购员),也是在购买场景做推广。只是现在商超调改潮开始以来,导购将会逐步消失。

为什么特别强调用户在消费场景中呢?新零售提出了一个广义的商业框架,即人货场。

仔细想,很有意义。新零售强调,传统零售是人找货,新零售是货找人。强调的是新零售的“货找人”比传统商业的“人找货”有进步。

从中我也看到了另外一层意义,不论是人找货,还是货找人,说明人货场三者是分割的。分割就为商业制造了障碍。

场景营销,人在场景中,货也在场景中,三者无缝衔接。这是场景高效营销的前提。

02

用户运营

传统营销也曾经是现代营销。一个基本特点,就是通过高效的大众媒体进行用户认知教育。所以,广告是厂家DTC。除非直销,只要有渠道,交易就不是DTC。所以,有推销和拉销之别。甚至把DTC定义为Marketing,把推销定义为Sales。更进一步演化出“Marketing比Sales高级”的认知论。

DTC是互联网商业提出来的,利用了互联网认知与交易无缝衔接的特点,并且推而广之,新零售也想复制电商的商业逻辑。

商业思想是有立场的。当新零售DTC的逻辑提出来时,我就一直在强调这个观点。新零售是基于互联网商业的立场。

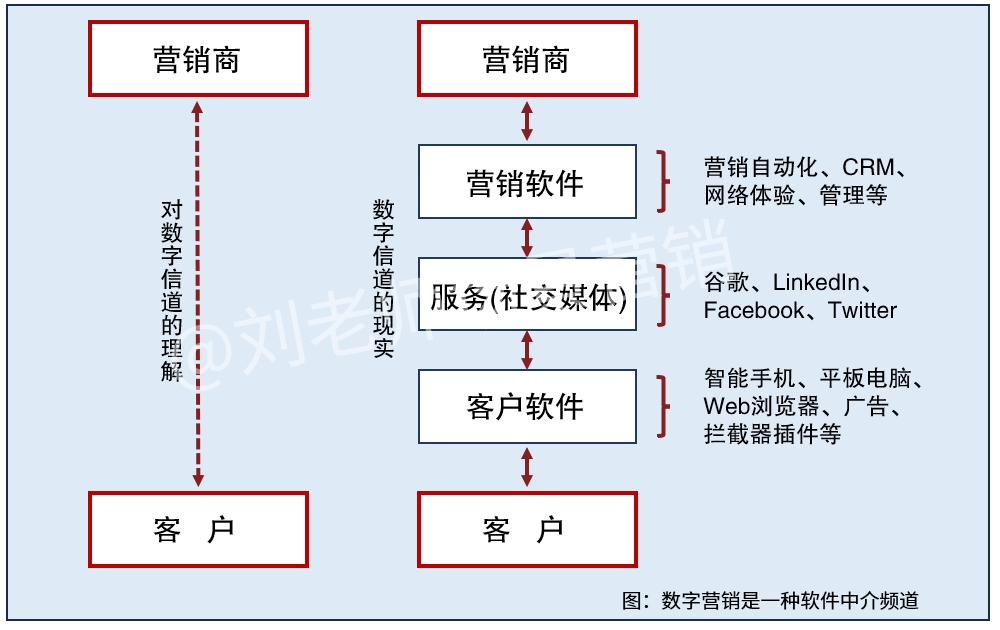

其实,互联网DTC也是一个假象。我们以为的DTC,是厂家直达C端,其实是有一系列的中间环节的。

上图摘自《黑客帝国》,作者是大名鼎鼎的Martech(互联网技术)概念的提出者Scott Brinker。所以,互联网只是没有实体中间环节,仍然要经过一系列的虚拟中间环节。对于品牌商而言,互联网2C其实是个假象,我更愿意表述为F2P2C(P指平台Platform)。是的,平台就是新中间商。

我的观点是:DTC就是Marketing,就是用户认知教育。传统广告是DTC,互联网是DTC。现在强调的用户运营也是DTC。

前面讲过,场景是人货场的统一体。因此,场景也是Marketing的最佳道场。场景的时间/空间,是代办任务的“明示”,场景中的角色/流程是代办任务的“暗示”。因此,在消费场景中,需求是及时的,明确的。

这里就要强调一下场景营销的“待办任务”与需求的差异了。待办任务是需要立即变现的需求。在有“待办任务”前提下的用户认知教育,当然效果会更好。

互联网已经把用户运营退化为交易,我们需要把用户运营拉回它的本意,即用户认知教育。

03

b端触达场景,场景运营用户

购买场景是公共场所,消费场景是相对私密的场所。

商超在卖场做推广活动,问题不大。但厂家在用户的消费场景推广,就涉及用户权利问题。

比如,西贝想做亲子场景,“家有宝贝,就有西贝。”空喊一句口号没用,需要做认知教育。

如果西贝在餐饮现场做认知教育,同样涉及对用户消费的干扰。因此,西贝设计了每店每周一次亲子活动,宝妈与宝贝一起参与。

亲子活动的场景,不是真正意义上的消费场景,是模拟的消费场景。宝妈报名参与,就承认了场景的公共性。

正因为消费场景的私人性质,因此,厂家介入私人场合是需要同意的。bC一体化就是解决这个问题。

在渠道系统中,与用户关系最密切的是b端。当然,不是所有的b端,比如商超与用户的关系就那么密切。

关系,曾经被很多人视为商业的毒瘤,那是不正常的商业关系。正常的商业关系,其实是信用关系。

关系店渡,就是信任让渡。b端让渡C端关系,也让渡了与厂商的关系。因此,场景营销,关系让渡是起点。

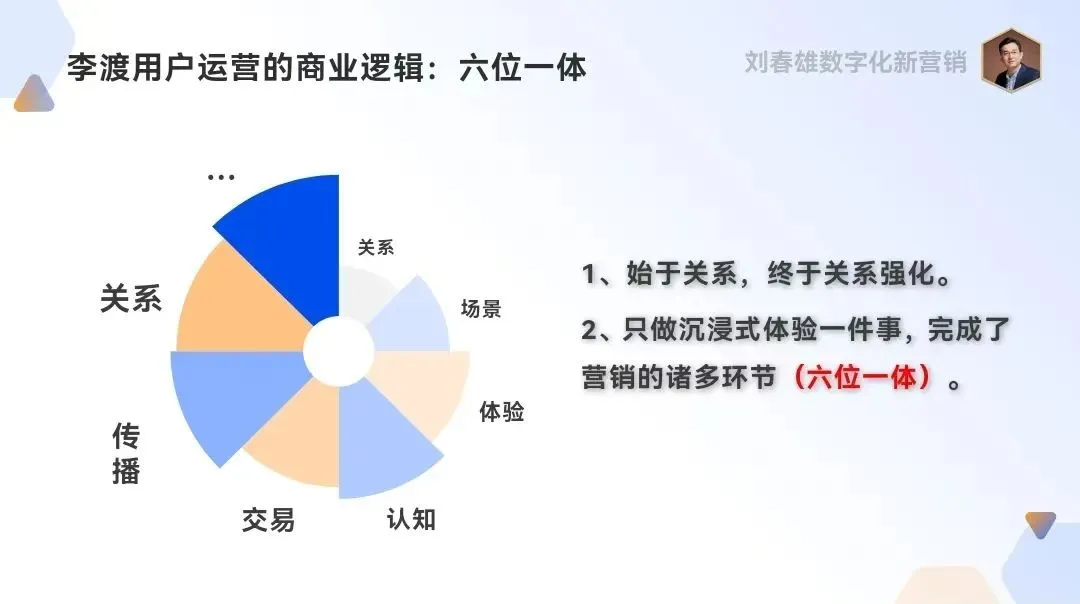

李渡的沉浸式体验,模式是“六位一体”,关系→场景→体验→认知→交易→传播→关系。起点是bC关系,终点是新的bC关系。这是一个认知飞轮。

04

bC一体,用户与渠道共同运营

我一直在推广施炜老师提出的认知交易关系三位一体的商业思想。这是直指商业本质的极简表述。

认知,交易,关系,只要做到三位一体,要么效率高,要么效果好。

用户运营,厂家能运营多少用户?中国14亿人,都是潜在用户。不要说线下,线上运营也极其困难。因此,用户的真正运营者应该是b端,他们天天接触用户。

但是,b端有自己独立的利润,凭什么要替厂家运营用户。除非发现这是一件有种可图的事,没有厂家的动员也自愿做。

我们说的用户场景化运营,其实是两方。一方是厂商(厂家和经销商),另一方是bC端。

C端是用户认知,b端是渠道。bC一体化,就是用户和渠道一起运营,胡双方互为杠杆。

bC一体化,也有人称为bC联动,就是厂商把bC当作一组对象运营。简单讲,就是当着b的面运营C端。这里面有两个杠杆。

只有通过b端,才能触达场景,进而触达C端。这是bC一体化的第一个杠杆。渠道是用户的杠杆。

通过激活C端,进而激活b端。通过有限的C端运营,完成渠道的激活。这是bC一体化的第二个杠杆。用户是渠道的杠杆。

我们知道,用户运营的效率低,场景营销的效率同样低。但是,场景认知的强度高。正是bC一体化的杠杆效应,扩大了场景营销的效率。

bC一体化,既运营用户(C端),又运营渠道(b端)。

05

bC一体化的特殊推广者

前面讲过,推广bC一体化概念很难。但目前总体看,推广效果还是不错的。

一个概念的推广成功,概念提出者,媒体推广,应用标杆,三者不或缺。

即使现在没搞懂bC一体化的人,也在讲bC一体化。bC一体化已经形成了一定的氛围。不讲似乎都落后似的。

我复盘过这个问题。bC一体化怎么推广成功的? 除了我几年来一直在反复讲,以及媒体也在传播外,还有一个过去忽视的特殊推广力量,即数字化系统开发商。

bC一体化,不像一个文科概念,更像逻辑清晰的工科概念。因为我就是工科专业,80年代初的计算机自动控制专业毕业生。

做渠道数字化系统,不管什么概念,一定要编程。bC一体化,码农们太容易把概念编成代码了。现在流行的“五码合一”,就是典型的bC一体化的表现形式。还有b端反向红包,只有理解了bC一体化,才能写出来。

每个渠道数字化开发商,都会把bC一体化当作必须有的一个模块向甲方宣讲。每个渠道数字化的甲方,都听过无数数字化系统开发方讲bC一体化。

虽然bC一体化并不意味着一定要数字化,但渠道数字化带动了bC一体化的推广普及,这是事实。所以,我在写《新营销3.0》时,把副标题定为“bC一体数字化转型”。

06

运营商,固化bC关系

一个商业逻辑,一旦变成商业模式,就很容易推广并固化。

过去的经销商从事深度分销,利用的是Bb关系。深度分销的“客情”,就是经销商与零售商的客情。这是关系让渡,同时也是信任让渡。

bC一体化利用的是bC关系,让渡的是bC信任。那么,最后形成的是什么商业模式呢?

深度分销成就的是经销商。中国原来没有经销商,发达国家也没有经销商。因为深度分销利用了Bb关系,所以有了经销商。他们的商业模式就是深度分销。

bC一体化将推动运营商的崛起。在这个过程中,经销商的职能将分别由运营商、B2b平台商,供应商替代。

运营商承担的将是品牌推广、产品推广的职能,我称之为“三新一高”的推广,即新品牌、新产品、新市场、高端产品。

场景营销,不仅仅是推广新品牌、新产品,而是要创造新的消费场景。这是强度最高的认知模式,恰恰需要通过bC一体化触达消费场景,触达用户。

因此,bC一体化将是运营商的主要运营手段,将是场景营销的必然路径。

07

强度最高的认知手段

中国营销最大的特色在渠道。我过去提中国式营销,其实就是渠道的深度分销。

深度分销,就是厂家强力介入渠道运营。场景营销,线下用户运营,将是比深度分销更强力的渠道介入。

深度分销在管理上难度已经很大了,场景营销和用户运营的难度将更大。难度这么大,为什么还要干呢?

因为目前进入了缩量时代,只有创造增量,才能解困。否则,陷在缩量里只能内卷。

我们有必要分析一下已有的认知模式。

口碑、品牌、IP、大V、名人等,都是一种商业认知,只不过不同的认知依托不同的传播媒介。所以,我现在更愿意用认知这个高于品牌、口碑、IP的词汇。站在更高一级看商业。

口碑是最早的商业认知手段。口碑发生在人与人交往中。人与人的交往,有信任,认知强度高。但口碑传播慢,认知效率低。

商业广告是目前已知效率非常高的认知工具,一瞬间,广告信息传遍全国。但是,盯着电视机的人是没有兴趣看广告的,广告不过是优秀电视节目的赠品,认知强度低。因此,广告必须重复重复再重复,形成强化记忆。因为广告重复需要长期、强力投入,因此广告门槛非常高,最后成为少数巨头的专利。

互联网广告到来时,有人欢呼终于不用“浪费一半的广告费”了。可惜,互联网传播固然可以很精准,但效率比广告还差。除了好的UGC有裂变外意外捧红大量企业外,互联网广告传播还真难以成为一种可以依托的认知手段。

可以说,无论从认知效率看,还是从认知强度讲,前面的传播手段都不足于依赖。

这正是目前品牌部的困境:拿着大把的钱,不知道投给谁。只能分散投入。

近几年之所以投入大量精力推广场景营销,就是因为有下列几个特点:

一是场景营销的认知强度足够高。场景触达用户,然后互动、体验等高强度的认知手段都可以做。效率虽然低了一点,但bC一体化是有杠杆效应的。

二是无论企业大小都可以做。根据企业实力,可以选择“烧小锅”,“烧中锅”,“烧大锅”。

三是动销和分销可以一体化。传统营销的认知与交易是分离的,互联网是一体的,场景营销的认知、交易和关系是三位一体。

因为动销分销一体,场景营销能够激活全局,包括线上。

就像深度分销一样,逻辑不难,但管理难度极大。同样,场景营销的难度,不在方法,不在逻辑,在于管理。

深度分销只是触达了b端,难度就这么大,何况场景营销要触达C端呢!

过不了管理这一关,企业就别想做大。

场景营销,终究要成就大企业,但至少又给了小企业一次机会。一个新周期与巨头站在同一起跑线上的机会。

来源:刘老师场景营销